DESTACADO

NOTICIAS

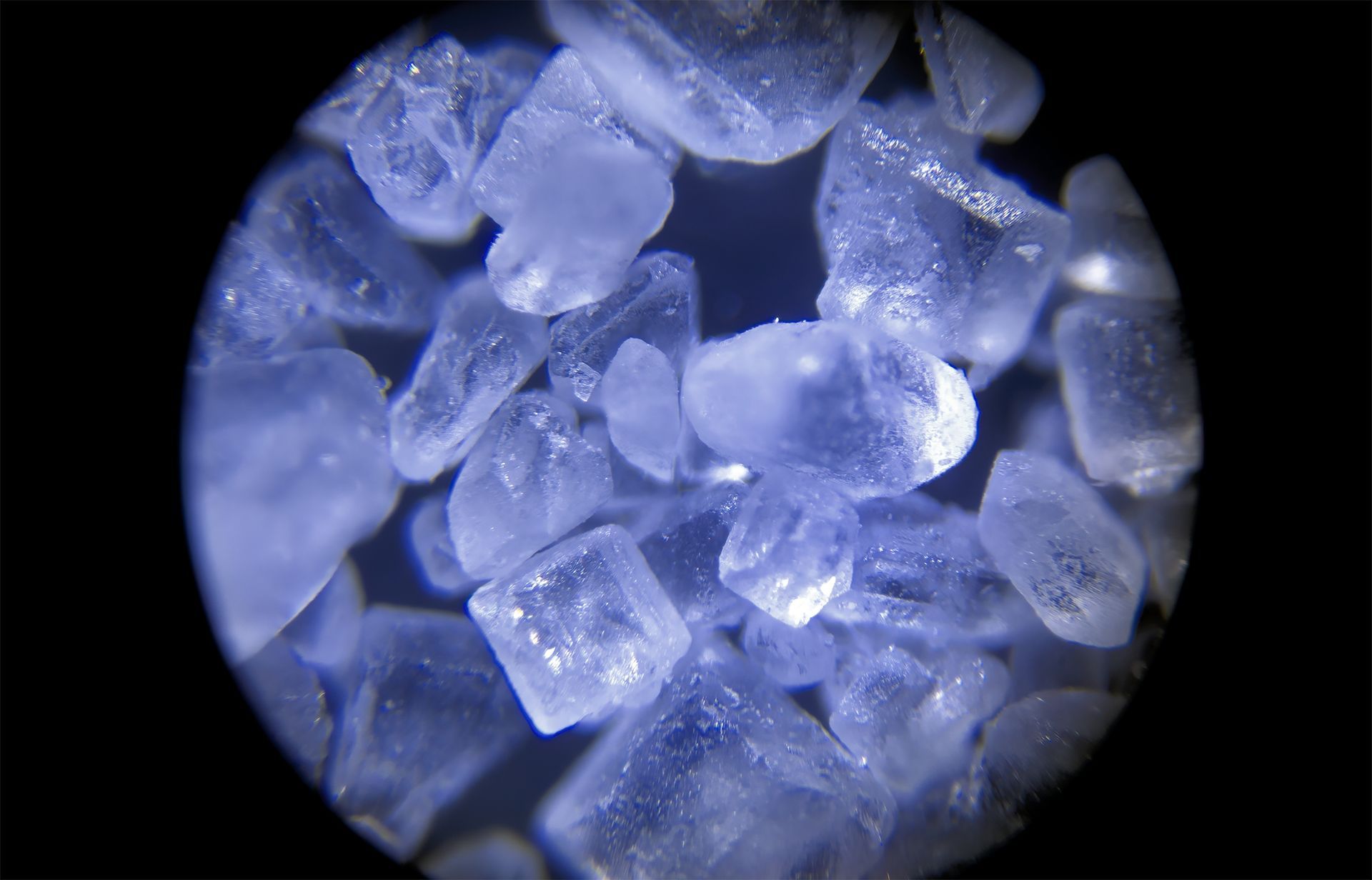

En este estudio se explora, desde una perspectiva poblacional, la hipótesis emergente de que la deficiencia de litio podría intervenir en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos relacionados. Para ello, los autores emulan un ensayo clínico comparando la progresión de estas demencias en adultos mayores de 55 años con trastorno bipolar y deterioro neurocognitivo leve, tras iniciar tratamiento con litio frente a estabilizadores del ánimo de tipo antiepiléptico. Utilizando datos de Medicare y replicando los análisis en dos bases de datos comerciales, se observa que el inicio de litio se asocia con un menor riesgo de progresar a estadios avanzados de demencia en un periodo de cinco años, así como con una reducción en la probabilidad de requerir cuidados de larga duración vinculados a estas patologías. El menor riesgo fue más pronunciado en pacientes con estadios avanzados de deterioro cognitivo leve. Los resultados fueron consistentes en los análisis de sensibilidad y las replicaciones. Las validaciones mediante evaluaciones cognitivas vinculadas de instrumentos estandarizados reforzaron la confianza en los hallazgos. Si bien los resultados pueden ser susceptibles a sesgos residuales, este estudio respalda la investigación del potencial del litio para retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas con ensayos aleatorizados de formulaciones optimizadas de litio.

En Canadá ha vuelto a surgir el debate sobre la posibilidad de aplicar el programa de suicidio asistido (MAID por sus siglas en inglés, eutanasia en España) , a bebés que sufren dolores extremos. Todo comenzó cuando el Colegio de Médicos de Quebec declaró que, en ciertos casos, esta práctica podría considerarse un tratamiento adecuado para recién nacidos con sufrimiento intenso, y que los padres deberían poder solicitarla. El comentario reabrió una discusión que lleva años en el país. Desde que Canadá legalizó la eutanasia en 2016, la ley ha ido ampliándose. Primero cubría solo enfermedades terminales y, con el tiempo, se extendió a condiciones no terminales. El número de muertes bajo este programa ha crecido con rapidez: para finales de 2024 se habían registrado 76.475, y para comienzos de 2026 la cifra superaba las 94.000. Canadá legalizó la eutanasia en 2016. Desde entonces, el alcance de la ley se ha ampliado constantemente, abarcando primero las enfermedades terminales y luego las afecciones no terminales. Los datos federales muestran que el ritmo se ha acelerado. Desde la legalización de la eutanasia en 2016 hasta 2024 (incluido) se reportaron un total de 76.475 muertes. A principios de 2026 ya se habían reportado en total al menos 94.000 muertes, según Alex Schadenberg, de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia. La idea de incluir a los bebés no es nueva. En 2022, un representante del mismo colegio médico sugirió ante el Parlamento considerar la eutanasia para niños menores de un año con deformidades o discapacidades graves. La reacción fue inmediata: la entonces ministra de Discapacidad rechazó tajantemente la propuesta. Aunque muchos pensaron que el tema había quedado atrás, volvió a cobrar fuerza cuando medios internacionales lo retomaron, provocando nuevas críticas, defensas apasionadas y un debate nacional que sigue abierto.

La Resolución de 3 de febrero de 2026 anuncia la actualización anual de las indemnizaciones por daños personales en accidentes de tráfico . Según la ley que regula la responsabilidad civil y el seguro de vehículos, estas compensaciones se ajustan automáticamente cada 1 de enero siguiendo el índice general de precios al consumo del año anterior. La Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración se encarga de realizar estos cálculos, que luego se difunden mediante una resolución oficial para que puedan ser consultados y aplicados fácilmente. Para 2026, el Instituto Nacional de Estadística fijó el IPC de 2025 en un 2,9 %. Con este dato, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones actualiza todas las cuantías indemnizatorias conforme a ese porcentaje. Finalmente, comunica que las nuevas cifras están disponibles en su portal web (https://dgsfp.mineco.gob.es/es/Paginas/Seguro-Automoviles2026.aspx), facilitando así su uso por profesionales y ciudadanos.

La adicción a los estimulantes, como la adicción a drogas como las anfetaminas, es un problema de salud pública creciente, pero hay muy pocos medicamentos efectivos para tratarla. Este artículo analiza por qué los tratamientos que funcionan para otras adicciones, como los opioides, son menos efectivos para los estimulantes. Una de las principales limitaciones identificadas reside en la inconsistencia de los resultados clínicos de diversos agentes farmacológicos. Sustancias como el modafinilo, que en fases iniciales generaron expectativas optimistas, han demostrado en estudios controlados una eficacia limitada para reducir significativamente el consumo o mitigar el deseo compulsivo (craving). Este fenómeno se atribuye, en parte, a la complejidad neurobiológica de los estimulantes, cuya interacción con los sistemas de recompensa dopaminérgicos y noradrenérgicos presenta mecanismos de adaptación distintos a los de otras sustancias. También destaca los desafíos que enfrentan los investigadores, como las diferencias en los métodos de estudio y la omisión de problemas comunes como los problemas de salud mental o el uso de múltiples sustancias, lo que dificulta la generalización de los hallazgos. Además, el enfoque tradicional centrado exclusivamente en la abstinencia total como único indicador de éxito ha comenzado a ser cuestionado. Se propone, en su lugar, una transición hacia modelos de reducción de daños que prioricen la mejora de la calidad de vida y el bienestar social del paciente. Finalmente, si bien la terapia sigue siendo el tratamiento más efectivo, no siempre es accesible. Este artículo hace un llamado a enfoques nuevos e innovadores que prioricen la reducción de daños, la seguridad y la recuperación a largo plazo.

El artículo analiza la vulnerabilidad psicológica de las personas desplazadas, subrayando que tanto los solicitantes de refugio como los migrantes indocumentados presentan una morbilidad significativamente mayor en comparación con la población general. El estudio describe la experiencia migratoria en tres etapas: premigración, perimigración y postmigración. Durante el tránsito (perimigración), los individuos se ven expuestos a situaciones que amenazan su vida, incluyendo violencia, violaciones de derechos humanos y privaciones básicas. Sin embargo, el artículo enfatiza que los determinantes postmigratorios son igualmente determinantes. Factores como la precariedad del estatus legal, la separación familiar, la inseguridad habitacional y las barreras para acceder al empleo y a servicios de salud actúan como catalizadores de trastornos mentales. El tipo de recepción postmigratoria que reciben los migrantes en un país anfitrión es un determinante clave de la salud mental. Se observa que los discursos públicos polarizados, que oscilan entre la ayuda humanitaria y el resentimiento xenófobo, se traducen en políticas restrictivas. Estas medidas, lejos de ser neutrales, exacerban condiciones como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Específicamente, se reporta que los solicitantes de refugio muestran una incidencia de psicosis y tasas de suicidio elevadas en relación con los inmigrantes voluntarios. Durante la integración y el reasentamiento, otros factores que impactan la salud mental incluyen racismo, xenofobia, privación socioeconómica, baja cohesión familiar y aislamiento social. Asimismo, la investigación destaca el efecto deletéreo de la detención migratoria. La duración de la misma y la exposición previa a traumas correlacionan positivamente con la gravedad de los síntomas. El estado de "limbo jurídico" y la espera indefinida erosionan la resiliencia de los migrantes, quienes a menudo evitan buscar atención médica por temor a la deportación. En conclusión, el artículo hace un llamado a la comunidad psiquiátrica para adoptar un enfoque que considere el predicamento estructural y cultural de estas poblaciones, reconociendo que su salud mental está intrínsecamente ligada a su seguridad jurídica y social.

Este estudio analiza la relación entre el nacimiento prematuro y la vulnerabilidad a trastornos psiquiátricos durante la transición de la adolescencia a la adultez y determinar si el sexo y el nivel socioeconómico (NSE) modificaban esta relación. Este fue un estudio de cohorte observacional que utilizó datos administrativos de la provincia de Quebec, Canadá. los investigadores analizaron una muestra de 100,040 individuos nacidos prematuramente entre 1976 y 1995, comparándolos en una proporción de 1:2 con un grupo de control de niños nacidos a término Se hizo un seguimiento de los individuos desde los 11 años hasta el diagnóstico incidente de un trastorno psiquiátrico (trastorno por déficit de atención e hiperactividad [TDAH], psicosis, trastorno bipolar, ansiedad o depresión), la muerte o diciembre de 2019. Los resultados revelan que los individuos nacidos prematuramente presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar todos los trastornos evaluados. La magnitud del riesgo osciló entre un cociente de riesgos (HR) de 1.16 para el TDAH y 1.05 para la ansiedad. Un hallazgo crítico es la existencia de una relación dosis-respuesta: a menor edad gestacional, mayor es el riesgo de presentar cuadros de TDAH, psicosis y ansiedad. Finalmente, el estudio examinó el papel de variables moderadoras como el sexo y el estatus socioeconómico. Aunque se detectaron algunas interacciones estadísticas, los autores concluyen que no existe evidencia clínicamente significativa de que estos factores modifiquen sustancialmente la relación principal. En síntesis, el nacimiento prematuro constituye un factor de riesgo transversal para la salud mental, lo que subraya la necesidad de un seguimiento clínico prolongado independientemente del entorno socioeconómico del paciente.

El artículo analiza el creciente uso de melatonina de venta libre en niños y adolescentes , en un contexto donde los trastornos del sueño se han vuelto más frecuentes, especialmente tras la pandemia de COVID‑19. Los autores describen la melatonina como una hormona endógena secretada por la glándula pineal cuya elevación vespertina actúa como señal anticipatoria para la conciliación del sueño. Su versatilidad fisiológica y su perfil de seguridad percibido han favorecido una expansión notable de su consumo en la población pediátrica, particularmente en Norteamérica, donde los preparados de libre acceso carecen de advertencias claras y exhiben una variabilidad significativa en su contenido real. A lo largo del artículo, se subraya que, si bien la melatonina purificada ha demostrado utilidad en el tratamiento del Síndrome de Fase de Sueño Retardada (DSPS), que afecta a una proporción relevante de adolescentes, su uso como hipnótico en el insomnio infantil es más controvertido. La presencia de trastornos comórbidos —como apnea obstructiva del sueño, síndrome de piernas inquietas o alteraciones psiquiátricas— puede perpetuar la disrupción del sueño y conducir a un empleo inapropiado del suplemento. En este sentido, los autores recomiendan una evaluación clínica cuidadosa que incluya diarios de sueño, actigrafía y, cuando se sospeche un desajuste circadiano, la determinación del inicio de secreción de melatonina en condiciones de luz tenue. Solo tras descartar otras causas, el uso de melatonina podría considerarse bajo supervisión médica estrecha. El artículo también alerta sobre el notable aumento del consumo de melatonina durante los últimos años, impulsado por la falta de regulaciones estrictas y por la percepción de inocuidad del producto. Esta tendencia, señalan los autores, se ha visto intensificada por cambios en los patrones de sueño y estrés pandémico, generando preocupación por los posibles riesgos derivados de su uso indiscriminado. En conjunto, el artículo concluye que, pese a su potencial terapéutico, la melatonina de venta libre representa un área donde la práctica clínica debe orientarse hacia la prudencia, la educación de las familias y la necesidad de un seguimiento profesional que asegure un empleo seguro y basado en evidencia.

El artículo examina los tratamientos basados en ketamina y otros psicodélicos, destacando la profunda confusión terminológica y metodológica en este campo ya que no existen definiciones estándar de lo que constituye una intervención psicoterapéutica dentro de un tratamiento con psicodélicos o con ketamina Los autores señalan que la rápida expansión de estas intervenciones —particularmente en el abordaje de trastornos como el TEPT, la depresión mayor o la ansiedad generalizada— ha ocurrido sin consensos claros acerca de qué constituye una intervención psicoterapéutica dentro de estos tratamientos. Los estudios existentes rara vez diferencian entre psicoterapias manualizadas, apoyo psicoeducativo o intervenciones orientadas a la integración de la experiencia psicodélica, lo que dificulta determinar tanto el papel del fármaco como el de la psicoterapia en los resultados clínicos. Esta ambigüedad también afecta la evaluación del valor terapéutico de la experiencia psicodélica en sí, cuyo rol no está bien establecido y puede acompañarse de riesgos psicológicos insuficientemente explorados. Ante este panorama, los autores proponen un marco conceptual compuesto por tres modelos diferenciados , cuyo objetivo es aportar precisión y facilitar diseños de investigación más rigurosos. El primero, la farmacoterapia psicodélica (FP) : un modelo en el que el fármaco se utiliza por sus efectos farmacológicos o neuroplásticos como tratamiento independiente. En este caso, el aspecto no farmacológico de la intervención se centra únicamente en establecer un espacio seguro para la administración del fármaco y la experiencia del paciente. El segundo, Psicoterapia Asistida por Psicodélicos (PAP), requiere de los efectos psicológicos agudos del fármaco para que actúen como catalizador de una psicoterapia centrada en la integración de la experiencia. El tercero, Psicodélicos Combinados con Psicoterapia (PCP) , se utiliza un agente psicodélico por sus presuntos efectos neuroplásticos en combinación con una terapia estructurada o manualizada conocida, una que podría ser efectiva por sí sola, como ACT o CBT, sin centrarse necesariamente en el “viaje” psicodélico. Finalmente, el artículo sostiene que clarificar estos modelos no solo permitirá comparar mejor los tratamientos, sino también promover regulaciones más coherentes y decisiones clínicas más informadas, evitando atribuir efectos terapéuticos a componentes no demostrados y reduciendo la confusión entre profesionales, pacientes y reguladores.

La evidencia sugiere que los medios de comunicación pueden contribuir a la prevención del suicidio, así como a su contagio. El estudio examina cómo los medios canadienses han tratado el tema del suicidio a lo largo del periodo 2019‑2023 y hasta qué punto han cumplido las recomendaciones de reportaje responsable. Resultados: se obtuvieron 3232 artículos periodísticos codificados. En general, los resultados indican que la adherencia a las directrices ha mejorado moderadamente a lo largo del período de 4 años. Esto es especialmente cierto en las recomendaciones para evitar contenido presuntamente perjudicial, como descripciones detalladas del método de suicidio. Se observaron mejoras similares en la adherencia a las directrices relacionadas con la inclusión de contenido presuntamente útil, con un número significativamente mayor de artículos que proporcionaban información sobre búsqueda de ayuda. Sin embargo, en el último año del estudio, menos de un tercio de los artículos incluían contenido educativo sobre el suicidio, información sobre búsqueda de ayuda o citas de expertos en suicidio. Conclusiones: como aspecto positivo, la adhesión a las directrices para la denuncia responsable del suicidio ha mejorado, especialmente en lo que respecta a las recomendaciones sobre contenido supuestamente útil. Sin embargo, aún hay margen de mejora en cuanto a la inclusión de contenido supuestamente protector, como información sobre búsqueda de ayuda, educación sobre el suicidio y citas de expertos.

La Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA) ha retirado recientemente la advertencia que relacionaba el uso de agonistas del receptor GLP‑1 para el tratamiento de la obesidad con un posible incremento del riesgo de conducta suicida. Novo Nordisk explica que la decisión deriva de un proceso de revisión de dos años, en el que no se identificaron señales que vincularan estos medicamentos con un aumento de ideas o comportamientos suicidas. Un aspecto especialmente destacado por la compañía es la solidez de la base de datos que respalda la evaluación de semaglutida, apoyada en amplios programas de desarrollo clínico, estudios de práctica real y una experiencia acumulada superior a los 38 millones de pacientes-año. Estos datos, señala, se revisan de forma continua y se comparten con las autoridades competentes siguiendo las normativas vigentes. Como aspecto positivo, la adhesión a las directrices para la denuncia responsable del suicidio mejoró durante el período de 4 años, especialmente en lo que respecta a las recomendaciones sobre contenido supuestamente útil. Sin embargo, aún hay margen de mejora en cuanto a la inclusión de contenido supuestamente protector, como información sobre búsqueda de ayuda, educación sobre el suicidio y citas de expertos.